|

"Auf den Spuren der Schleswig-Holsteinischen Auswanderer"

hieß die Reise durch den Mittleren Westen Ende Okt. 2000 für 35 Teilnehmer,

vorbereitet und geführt von Prof. Joachim Reppmann, Flensburg und Northfield,

Minnesota, und Diedrich Eicke, Bad Oldesloe. Sie ging von Minneapolis über

Northfield und New Ulm in Minnesota nach Grand Island in Nebraska. Von dort weiter

nach den Ortschaften Schleswig und Holstein, dann nach Manning und Davenport am

Missisippi im Staate Iowa. Endziel der Reise war Chicago. Ziel dieser Fahrt war

es, neue Freundschaften zwischen den Besuchern und den dort zum Teil noch plattdeutsch

sprechenden Nachkommen Schleswig-Holsteinischer Auswanderer zu schließen.

Letztlich war es auch ein Unternehmen, das dazu Dienen sollte, der plattdeutschen

Sprache diesseits und jenseits des Ozeans neue Impulse zu geben. Nach einer

Flugreise von 9 Stunden mit der Sonne, von Hamburg über Amsterdam, landete

die Maschine um 18.00 Uhr Ortszeit in Minneapolis. Eine anschließende Busfahrt

von 40 Minuten brachte die Reisegruppe zum ersten Zielort, nach Northfield. Die

Stadt, in der Jesse James seinen letzten Banküberfall machte, hat 14000 Einwohner

und zwei Elite-Colleges.

Ein gemeinsamer Abend mit Studenten, die Deutsch studieren,

mit teils lustigen, teils interessanten Gesprächen zeigte: Alle Studenten

waren Nachkommen deutscher Auswanderer. Selbst Katja, eine Weißrussin aus

Minsk, die hier als Stipendiatin Physik und Chemie studiert, erzählte, daß

einer ihrer Großväter aus Deutschland stamme.

2 1/2 Stunden mit

dem Auto von Northfield in südwestlicher Richtung, vorbei an Rochester, mit

der weltbekannten Mayo-Klinik. Hier haben sich im weiten Umkreis des Ortes Harmony

Amish People angesiedelt. Ihr Ursprung liegt in Schwaben und dem Elsaß.

1693 spaltete sich eine Gruppe Gläubiger unter der Führung von Jacob

Amann von den Mennoniten ab und wanderte nach Amerika aus. Zuerst siedelten sie

in Pennsylvania, heute leben die Strenggläubigen, der modernen Welt abgewandt,

an mehreren Orten verstreut in 44 US-Bundesstaaten. Reichtum zu haben oder gar

zu zeigen ist verpönt. Elektrischen Strom lehnen sie ab. Die Frauen tragen dunkle Hauben und lange dunkle Kleider. Die Männer,

ebenfalls dunkel gekleidet, tragen runde Hüte und lange Bärte. Sie leben

hauptsächlich von dem, was das eigene Land her gibt, und einfache schwarze

Kutschen, von einem Pferd gezogen, sind ihre Fortbewegungsmittel bei Einkäufen

und Besuchen.

lehnen sie ab. Die Frauen tragen dunkle Hauben und lange dunkle Kleider. Die Männer,

ebenfalls dunkel gekleidet, tragen runde Hüte und lange Bärte. Sie leben

hauptsächlich von dem, was das eigene Land her gibt, und einfache schwarze

Kutschen, von einem Pferd gezogen, sind ihre Fortbewegungsmittel bei Einkäufen

und Besuchen. Im Hause dieser Leute ist die Umgangssprache

noch immer Deutsch. Herr Schwarzentruber, Farmer und ehrenamtlicher Bischof der

Gemeinde und Vater von 14 Kindern, antwortete bereitwillig auf alle Fragen in

einem Deutsch mit einem unverkennbaren schwäbischen Akzent.

Auch

in ihren ein- oder zweiklassigen Zwergschulen ist Deutsch noch immer die erste

Sprache, danach kommt englisch. Mit 21 Jahren können die jungen Menschen

frei entscheiden ob sie weiterhin in der Glaubensgemeinschaft leben wollen. Sind

sie bereit, das Leben ihrer Eltern fortzuführen, so werden sie getauft. Lehnen

sie es ab, müssen sie das Elternhaus verlassen. Danach dürfen sie die

Eltern und Geschwister zwar besuchen, aber nie mehr mit ihnen gemeinsam essen,

und nie mehr mit ihnen unter dem gleichen Dach schlafen.

Wer in dieser Glaubensgemeinschaft

lebt, wird auch von ihr getragen. Jeder hilft jeden nach Kräften. Als auf

einer Farm eine neue Scheune errichtet werden sollte, kamen über 100 Mann,

zum Teil von weit her, mit helfenden Händen. Nach einem Tag harter Arbeit

war die Scheune errichtet. Anschließend wurde ausgiebig gefeiert. Danach

gab es ein großes Fest, das wiederum der Grundstein mehrerer Ehen gewesen

sein soll.

Nach einem Tag in New Ulm, der Stadt, in der die deutsche Vergangenheit

der ersten Siedler noch allenthalben zu erkennen ist, sei es an den Flaggen mit

der Aufschrift `Willkommen´, beim Einfahren in die Stadt, sei es an der

Bauart vieler Häuser, sei es an dem 1897 hier nachgebautem Hermannsdenkmal

auf dem höchsten Punkt des Ortes oder sei es an den Bezeichnungen vieler

Geschäfte, wie Veigel's Kaiserhoff, Mietwaschsalon und The Bäcker, folgte

eine Tagesreise mit dem Bus nach in Grand Island im US Bundesstaat Nebraska.

1857

haben die ersten schleswig-holsteinischen Siedler in Grand Island gesiedelt. Zu

ihnen gehörte Friedrich Hedde, der Mitbegründer des Kieler-Männer-Turnvereins

von 1844. Er reiste danach noch mehrmals nach Deutschland, um weitere Siedler

für diese Region zu werben. Mit seinem Freund Stolley gründete er 1860

die Stadt. Der LIEDERKRANZ mit 900 Mitgliedern und THE PLATTDUETSCHE mit 3000

Mitgliedern sind die bestimmenden Vereine des Ortes, die noch heute das deutsche

Erbe hegen und pflegen.

Etwas außerhalb der Stadt bewirtschaften die

Brüder Bob und George Claussen eine 600 Hektar große Musterfarm. Ihr

Großvater stammte aus Erfte und gehörte zu den ersten Siedlern des

Ortes. In der piekfein sauberen Maschinenhalle, in der sie alle ihre Gerätschaften,

wie Traktoren, Mähdrescher, Säh- und Pflanzmaschinen selbst warten und

reparieren erzählte Bob Claussen in englisch: Wie überall in der weiten

Umgebung bauen auch sie nur Mais und Sojabohnen an. Die Sommer sind sehr heiß

und trocken, darum ist es nötig das  Land

zu bewässern. Aus 17 Brunnen, verstreut über das Farmland, werde das

nötige Wasser gefördert. Eine Gefahr, daß der Grundwasserspiegel

durch das landweite Abschöpfen sinke, bestehe nicht. Wohl sinke der Grundwasserspiegel

im Herbst auf sechs Meter, im Frühjahr habe er sich aber wieder bis zu zwei

Metern Tiefe aufgefüllt. Auf die Frage, ob sie noch Plattdeutsch sprechen,

antworteten die Brüder: "Na ja, dat geiht noch so'n beten." Land

zu bewässern. Aus 17 Brunnen, verstreut über das Farmland, werde das

nötige Wasser gefördert. Eine Gefahr, daß der Grundwasserspiegel

durch das landweite Abschöpfen sinke, bestehe nicht. Wohl sinke der Grundwasserspiegel

im Herbst auf sechs Meter, im Frühjahr habe er sich aber wieder bis zu zwei

Metern Tiefe aufgefüllt. Auf die Frage, ob sie noch Plattdeutsch sprechen,

antworteten die Brüder: "Na ja, dat geiht noch so'n beten." In

den meisten Orten des Mittleren Westens, in denen deutsche Siedler den Grundstein

legten und noch heute eine größere Anzahl ihrer Enkel leben, finden

wir eine Turnhalle, oder The Turn Hall. Denn es waren in erster Linie die Turner

unter den Siedlern, die sich zusammen fanden, einen Verein gründeten und

einen Raum für ihre Interessen erbauten. Aber diese Turnhallen waren nicht

nur Zweck und Übungsraum der Turner, nein, sie waren zugleich ein Ort der

Begegnung für Verbände und Veranstaltungen aller Art, wie Tanzabende

und Hochzeiten. Kurz, sie waren ein Ort der Begegnung, der sich heute mit einem

modernem Gemeindezentrum vergleichen läßt. Mit

einem, an einem Telegraphenmast befestigtem Schild mit dem Ortswappen und der

Aufschrift: WELCOME SCHLESWIG IOWA EST. 1899 begrüßt die 600-Seelen-Gemeinde

Schleswig ihre Besucher am Ortseingang. Daneben das in einem Baumstamm geschlagene

Ortswappen mit dem Gründungsjahr. Beim  Gang

über den Friedhof, eine graue Wiese mit Grabkreuzen, trugen fast alle Steine

Namens-Inschriften, wie sie auch auf heimischen Friedhöfen zu finden sind. Gang

über den Friedhof, eine graue Wiese mit Grabkreuzen, trugen fast alle Steine

Namens-Inschriften, wie sie auch auf heimischen Friedhöfen zu finden sind.

Etwas nördlich (!) von Schleswig liegt der Ort Holstein.

Hier wurden die Besucher von den deutsch interessierten Einheimischen in der ev.

Kirche erwartet. Beim gemeinsamen Mittagessen erzählte Elvira Hollander,

eine gepflegte Dame von 86 Jahren, sie sei Lehrerin gewesen und habe deutsch unterrichtet.

Aber sie sprach und las auch Plattdeutsch. In einem plattdeutschen Buch, das man

ihr schenkte, begann sie sogleich, wenn auch etwas ungeübt, laut zu lesen.

Die hundertjährige Geschichte von 1882 - 1982 des Ortes HOLSTEIN wurde

mit Fleiß von vielen Mitbürgern zusammengetragen und zu einem umfangreichen

Wälzer gebunden. Diese Chronik enthält auch ein Familien-Register von

den ersten Siedlern bis zur Gegenwart. Blättert man darin, so findet man

kaum einen Namen, der nicht norddeutschen Ursprungs sein könnte.

Kurz

vor der Weiterfahrt erlebten einige Besucher noch eine amerikanische Geste freier

Gastfreundschaft. Eine ältere Dame lud spontan einige Gäste zu sich

ein und zeigte ihnen ihr Haus.

Etwas

außerhalb der 3600-Einwohner-Stadt Manning steht das Bauernhaus der Fam.

Hachmann aus Klein Offenseth bei Elmshorn in der einstmals weiten Prärie.

1999 wurde es unter der Aufsicht von Herrn Dr. Karl Ingver Johannsen, dem pensionierten

Leiter des Freilichtmuseums, Molfsee, abgebrochen, in Containern verpackt, nach

Manning geschickt und dort wieder errichtet. Heute dient es als ein im weiten

Umkreis viel beachtetes Museum.

Etwas

nördlich des Highway's Des Moines - Davenport liegt der kleine Ort Victor

in Iowa. Hier hat der Mecklenburger Jürnjacob Swehn, der Amerikafahrer, auf

seiner Ranch gelebt. Seine Briefe an seinem, in der Heimat gebliebenen Dorfschullehrer

Johannes Gillhoff, halb deutsch, halb plattdeutsch mit englischen Einstreuungen,

in denen er über seine Erlebnisse in Amerika berichtete, wurden vom Sohn

des Lehrers als Buch herausgegeben, das ein Bestseller unter den plattdeutschen

Büchern wurde.

In

der gleichen Region, etwas westlich, liegen die Amana-Kolonien. Die Bewohner sind

eine Glaubensgemeinschaft aus Hessen. 1855 erwarben sie am Iowa-River 26000 acres

Land (knapp 11000 Hektar) und gründeten 7 Dörfer. Alles Land, alle Gebäude

waren gemeinsames Eigentum. Die Familien lebten in zugewiesenen Quartieren. Nach

dem Schulabgang wurde jedem eine Arbeit in der Küche, auf dem Feld, in einem

Handwerksbetrieb oder in einer Fabrik zugewiesen. Gekocht wurde in Gemeinschaftsküchen;

Kantinen würde man heute sagen. Den größten Teil ihres Bedarf

lieferten die Gärten.

1932, nach 89 Jahren engster Gemeinsamkeit und

größter Gleichheit, wurde der gemeinsame Besitz in Form einer Aktiengesellschaft

mit Anteilscheinen aufgelöst.

Heute sind sie Anteilseigner großer

Werke. Die Amana Kühlschränke gelten als die besten der Welt, und ihre

Möbelindustrie genießt einen klangvollen Namen. Die Amana Church Society

ist noch heute der Mittelpunkt ihres religiösen Lebens.  In

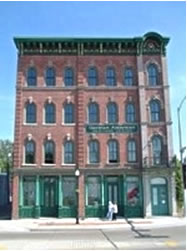

Davenport am Missisippi, dem Zentrum der schleswig-holsteinischen Einwanderung,

wurde 1994 das German American Heritage Center von dort lebenden Amerikanern deutscher

Abstammung ins Leben gerufen. Ziel dieser Gesellschaft ist es, einmal den Anteil

und den Verdienst deutscher Einwanderer in der Entwicklung dieser Region darzustellen,

und zum anderen ist man bemüht, die Wege Ihrer Vorfahren bis hin zu den Geburtsorten

in Deutschland aus dem Dunkel der Vergangenheit hervorzuholen. In

Davenport am Missisippi, dem Zentrum der schleswig-holsteinischen Einwanderung,

wurde 1994 das German American Heritage Center von dort lebenden Amerikanern deutscher

Abstammung ins Leben gerufen. Ziel dieser Gesellschaft ist es, einmal den Anteil

und den Verdienst deutscher Einwanderer in der Entwicklung dieser Region darzustellen,

und zum anderen ist man bemüht, die Wege Ihrer Vorfahren bis hin zu den Geburtsorten

in Deutschland aus dem Dunkel der Vergangenheit hervorzuholen.

Hierzu schreibt

Stanly M. Reeg, der Präsident der Gesellschaft:

Die Reise der Hoffnung

von deutschen Einwanderern. Eine Erinnerung an die Vergangenheit, wieder entdeckt

für die künftigen Generationen. Von 1847 bis zum Ende des Jahrhunderts

kamen viele deutsche Einwanderer aus Deutschland in die Staaten, um hier die Wege

nach einem neuen Leben zu suchen. Der Mittlere Westen war eine gute Adresse für

diese Menschen, egal ob sie Siedlungsland kaufen oder ob sie in den Industrien

entlang des Flusses arbeiten wollten. Davenport und Umgebung wurde somit Heimat

für viele Einwanderer, die dann großen Anteil an die Geschichte und

die Entwicklung des Landes hatten. Eine Volkszählung von 1900 ergab, das

ungefähr die Hälfte aller Einwanderer Iowas aus Deutschland stammten.

In Anerkennung unserer Deutschen Vorfahren und ihrer vitalen Rolle, die sie bei

der Entwicklung des Gemeinwesens und der Kultur dieser Region geleistete, haben

wir 1995 beschlossen, uns nach einem Gebäude für die Unterbringung und

Ausstellung aller vorhandenen Unterlagen des German, American Heritage Centers

umzusehen. Die Lage dieses Ortes sollte aber auch die geschichtliche Seite der

frühen Auswanderer und ihre Ausbreitung in den Westen hervorheben. Bei der

Suche fiel unser Augenmerk auf ein ehemaliges Hotel, das inzwischen sehr verfallene

`Germania Haus´, in dem viele Einwanderer nach ihrer Ankunft in Davenport,

eine erste Unterkunft fanden, bevor sie weiter in den Westen reisten. Wir beschlossen

dieses Haus, nah am Missisippi gelegen, zu erwerben und es für unsere Zwecke

zu renovieren, damit auch Sie die Reise der Hoffnung unserer Vorfahren, als eine

kulturelle Landmarke aller Deutsch-Amerikaner wieder entdecken können. Soweit

Stanlay Reeg.

Inzwischen ist der Ausbau des Untergeschosses, des 1995 erworbenen

Hotels abgeschlossen; die zur Straße und dem Fluß zugewandte Fassade

ist renoviert. Der Ausbau des ersten Stockwerkes hat begonnen. Dort soll das Zentrum

der Ahnenforschung untergebracht werden. Aber es dauert seine Zeit. Denn das gesamte

Unterrnehmen wird ausschließlich von Mitgliedsbeiträgen und mit großzügigen

Spendengeldern finanziert.

Um 1900, so wird erzählt, sei es für nicht

deutsche Einwanderer nahezu unmöglich gewesen in der Stadt und in ihrem weiten

Umkreis eine Arbeit zu finden, oder gar zu siedeln.

Nun, der Grund, warum gerade

Davenport sich zu einem Knotenpunkt deutscher Einwanderer entwickelt hat, ist

seine geographische Lage. Bis Davenport ist der Missisippi schiffbar. So war es

für die im Mittleren Westen nach Land suchenden deutschen Einwanderer günstiger

mit dem Seeschiff bis nach New Orleans und von dort mit dem Missisippi-Dampfer

nördlich zu reisen, als den weiten Weg von New York über Land zu nehmen.

In Davenport wurde auch die erste Brücke gebaut, die über den Vater

aller Ströme führte. Neben den politisch begründete Auswanderern,

wie Theodor Olshausen, Friedrich Hedde, Hans Reimer Claussen, die sich, wie viele

andere führende Köpfe, für ein von Dänemark unabhängiges

Schleswig-Holstein eingesetzt hatten und darum nach der verlorenen Schlacht von

Idstedt (1850) die Heimat verlassen mußten, waren es vor allem Bauern, die

nach Land suchten. Und da bot sich das weite Grasland der unbebauten Prärie

gerade zu an. Hinzu kam, daß die bereits Seßhaften Hilfskräfte

brauchten, um den preiswert erworbenen Grund und Boden bearbeiten zu können.

Was lag da näher, als Leute aus der überfüllten Heimat die Reise

in die weiten des Westens schmackhaft zu machen. In, allen Orten des Westens,

in denen eine größere Anzahl Deutsch-Amerikaner leben, gibt es eine

mehr oder minder feste Vereinigung, um das Erbe ihrer Vorfahren zu Pflegen. So

wurde in dem Ort Durant, im Landkreis Scotts-County, gut 10 Meilen nördlich

von Davenport gelegen, 1989 die American-Schleswig-Holstein Heritage Society gegründet.

Es ist der einzige Deutsch-Amerikanische-Verein, der ein Bundesland in den USA

vertritt. Den Gründern dieser Vereinigung, Glenn Sievers und Bill Storjohann,

liegt die plattdeutsche Sprache - sie sprechen noch ein gutverständliches

Plattdeutsch - sehr am Herzen. Ihr Anliegen ist es daher, neben der Ahnenforschung,

das Erbe, die Kultur und die Geschichte der Schleswig-Holsteinischen Vorfahren

zu bewahren und die Plattdeutschen diesseits und jenseits des Ozeans wieder einander

näher zu bringen. Die fast 1000 Mitglieder der American-Schleswig-Holstein-Heritage-Society

treffen sich in Februar, Mai, August, November des Jahres. Im November findet

auch die Jahreshauptversammlung statt. Weitere Treffen an anderen Orten werden

eingeplant, wenn geeignete Gründe es erfordern. So fand die große American-Schleswig-Holstein

Heritage Conferenz 1998 in Molfsee bei Kiel statt. Im nächsten Jahr wird

sie in Grand Island sein. Dazu sind noch plattdeutsche Gäste aus Schleswig

Holstein herzlich eingeladen.

In der ehemaligen Turnhalle zu Eldridge nahe

Davenport war auch das letzte Treffen der Reisegruppe mit amerikanischen Gastgebern

angesagt. Der Tag begann mit einem gemeinsamen plattdeutsch- englischen Gottesdienst

und klang nach verschiedenen Reden und Vorträgen, und längeren Pausen

für persönliche Gespräche, mit einem kleinen Sketsch aus, in dem

der Bürgermeister Larry Rauch und seine Frau Marlene, die Hauprollen spielten.

Nach

einer Busfahrt von 3500 Km von Minnesota nach Nebraska und quer durch Iowa, durch

weite Ebenen und lang gestreckte Hügelketten, der einstigen Prärie,

mit meterhohem Gras, dem Land in dem einst die Sioux und Dakotas und viele andere

Indianer Stämme ihre Büffel jagten, endete die Reise in Chicago. Nach

neun Stunden Flug, nun gegen die Zeit, landete die Maschine in Hamburg.

Für zwei der Bilder danke ich Wikimedia

Commons

|